PERIODI

AVVENIMENTI STORICI

CHE

HANNO CONTRIBUITO

AL NASCERE E ALL'EVOLVERSI

DELLA COMUNITA' MAZZEDIESE

LA DISCESA IN ITALIA DEI FRANCHI DI CARLO MAGNO

LA RESISTENZA DEI LONGOBARDI DI RE DESIDERIO

IL VALLO LONGOBARDO DI VIVERONE

IL VALLO LONGOBARDO DI VIVERONE

IL CAMPO TRINCERATO LONGOBARDO DI MAZZE'

CONSIDERAZIONI SUL CAMPO TRINCERATO LONGOBARDO DI MAZZE'

NOTE

SUL

"DE

BELLO CANEPICIANO"

DI

PIETRO AZARIO

Notaio, nato a Novara nel 1312.

Tra i suoi numerosi scritti

il

"De bello canepiciano",

ovvero le Guerre del

Canavese,

un'opera originale ed

importante per il nostro territorio,

perché narra le

vicende riguardanti le guerre feudali

svoltesi nel periodo

mediano del secolo XIV°.

(Grazie

al Comune di San Martino Canavese)

L’origine di

Mazze’

e’ antichissima

probabilmente

da far risalire

ai primi stanziamenti che i

Liguri

crearono sulle loro

strade

di transumanza

nel

X sec. A.C.

poste solitamente vicino ai fiumi.

La pianura

che sorge tra

a quel tempo era probabilmente occupata

da una sorta di palude

che gli autoctoni

Liguri

ed i successivi invasori

Celti

bonificarono

allo scopo di ricavare terreni atti all’agricoltura.

Reperti

notevoli di questo periodo sono la

datata dalla Sovrintendenza Archeologica del Piemonte al

VI sec.

A.C.

e l’ara incisa visibile nel luogo in cui la stele e’ stata

esposta al pubblico

(Mazze’ nel giardino di Piazza della Repubblica.)

L’etimologia

del nome di Mazze’

secondo gli ultimi ritrovamenti,

deriverebbe dal nome

della dea celtica

meglio

da noi conosciuta come Morgana,

in quanto si presuppone che a Mazze’ esistesse

un centro di culto a lei dedicato.

Di questo periodo e’ di notevole interesse

che ricorda i lavori di bonifica della palude culminati in una tragedia che coinvolse tutto il popolo di Mazze’.

Si narra, difatti, che la leggendaria

avesse ordinato di

per una disillusione d’amore, facendo cosi’ sommergere tutto l’abitato.

Nel III sec. A.C.

l’espansionismo

romano incomincia ad interessare

il

Canavese

e naturalmente anche

Mazze’.

Nel

il console romano

Appio Claudio Pulcro

con il suo esercito invade, con motivi pretestuosi,

popolazione creatasi dalla

fusione tra gli

autoctoni Liguri ed i Celti.

I romani vengono sconfitti lo stesso

anno presso

Verolengo

ma successivamente riprendono l’offensiva

ed a loro

volta

sconfiggono i Salassi di pianura

tra

Mazze’ e Vische.

Nel 100 A.C.

il console romano

Caio Mario

dopo aver debellato i Teutoni,

fonda,

con l’aiuto

dei Salassi canavesani,

Ivrea,

a difesa della

strada delle

Gallie.

Nel 22 A.C.

il console Varrone

sconfigge definitivamente i Salassi della Valle d’Aosta

vendendo i superstiti come schiavi.

Tutto il Canavese,

compresa quindi Mazze’,

viene centuriato

ed i poderi assegnati ai veterani.

La fusione di questi con

i

Salassi

dara’ origine

ai nostri progenitori.

Probabilmente a quel tempo

nel territorio di Mazze’

esistevano

due insediamenti romani:

come testimoniato dalla lapide

funeraria di epoca imperiale

ritrovata nella chiesetta di San Lorenzo ed

attualmente locata nella chiesa parrocchiale.

Per quanto concerne, invece, la

regione San Pietro

dell’insediamento fanno fede i reperti

recentemente sistemati a cura del Comune di Mazze’ e della Associazione

culturale "F. Mondino"

in una bacheca sita presso la sala consiliare.

Con le invasioni barbariche tutto il tessuto sociale viene

sconvolto.

La gente, per cercare riparo,

abbandona i siti romani per trasferirsi

sul cucuzzolo della collina piu’ alta,

facilmente difendibile.

Purtroppo

in questa migrazione gli edifici e le strade esistenti vengono smantellati per

costruire nuove abitazioni.

Notevole, in questo periodo, e’ il transito

per Mazze’

della strada militare romana

conducente dal presidio di

pattugliata da mercenari Sarmati

agli ordini

di un prefetto Romano.

Si ritiene interessante ricordare che i Sarmati erano

barbari originari della Russia,

sconfitti e fatti prigionieri dall’imperatore

Costantino nel 337 D.C.,

dopo che avevano attraversato il Danubio e invaso l’impero.

Con l’avvento dei

Longobardi

prima,

dei

Franchi

poi,

la societa’ canavesana assume una struttura

di tipo germanico

ed il potere

viene preso, di fatto, da famiglie nobili franche.

Un membro della famiglia

Valperga

nel 1110

diventa

conte

di

Mazzè.

Le vicende di questa famiglia

seguiranno quelle del popolo di Mazzè per i successivi otto secoli.

Nel

medioevo

i signori di Mazzè

ed il suo popolo sono

prima guelfi

e poi

ghibellini,

ma, in ogni caso,

sempre contrari ai

Savoia.

Figura preminente di

questo periodo è

Signore di Mazzè,

generale e consigliere

dell’Imperatore

Sigismondo,

al tempo delle guerre in

Boemia

contro gli

Nei secoli seguenti

Mazzè

partecipa

alle vicende del

ducato di Savoia

prima,

Regno di Sardegna

poi,

venendo invasa

nel XVI secolo

dai Francesi

e in seguito

dagli Spagnoli.

Nel XVIII secolo,

sia

per venire incontro all’aumento della popolazione e sia sull’onda

delle ventate riformiste francesi,

la comunità di Mazzè decide

di captare,

a sue spese,

una

dal

canale di Caluso

allo scopo di irrigare i territori della pianura.

Questo fatto provocherà un parziale abbandono del ricetto

esistente attorno al Castello

per stabilirsi sul piano

e lo sviluppo di

Tonengo,

favorendo l’immigrazione

di vari nuclei familiari,

probabilmente dall’astigiano.

La costruzione

della

darà luogo a varie

controversie

con il

Conte Valperga

contemporaneo,

vicende che sfoceranno, già al tempo della rivoluzione francese,

nella costruzione di un

in frazione Casale,

in spregio ai diritti feudali del Conte.

Nel XIX sec.

sciaguratamente

il ricetto fortificato

viene quasi interamente distrutto

per far posto ai Palazzi

nobiliari

attualmente ancora visibili.

Allo scadere della prima meta’ del secolo

muore

senza lasciare eredi.

Il castello,

ridotto quasi ad un rudere,

viene, dopo varie

vicissitudini, acquistato dalla famiglia dei

conti Brunetta d’Usseaux,

nobili francesi da sempre al servizio dei Savoia.

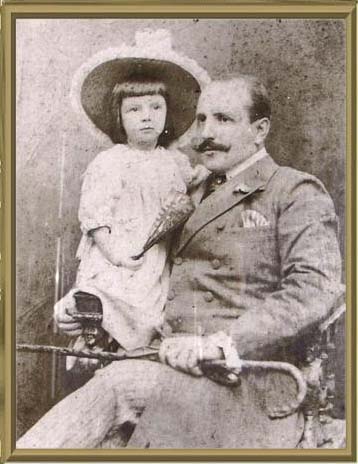

Fortunatamente il figlio di

uno degli acquirenti,

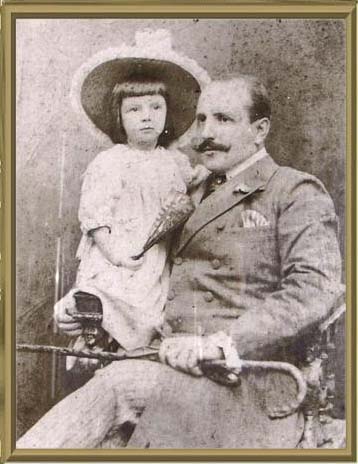

il conte

sposa una nobildonna russa parente dello zar Nicola II,

rimanendo pero’ purtroppo vedovo in giovane eta’ e padre di quattro

figli.

Con le ingentissime sostanze ereditate dalla moglie

il conte procede

al riattamento del castello

trasformandolo in un edificio neo – gotico,

come si presenta tutt’oggi.

Nel XX sec., dopo la tragica morte del conte

Eugenio,

avvenuta nel 1919,

per il castello inizia un periodo di decadenza

e del Principe di Piemonte

per risollevarne le sorti.

Attualmente il maniero e’ di proprieta’ di una facoltosa famiglia russa.

Va riconosciuto alla famiglia Salino, che nella proprietà precedette i russi,

il merito di aver proceduto ad ingenti opere di restauro.

Dopo un lento decremento demografico,

negli ultimi decenni la popolazione di Mazze’ e’ andata crescendo,

grazie anche ad una discreta immigrazione,

raggiungendo quasi la soglia dei

4000 abitanti,

impiegati per lo piu’ nell’industria e nel terziario.

Il primo sindaco del Comune, di nomina reale, e’ stato il Cav. Carlo

Birago;

Mazze’, e’ stata la patria di vari personaggi

illustri,

tra i quali va ricordato particolarmente, oltre a

gia’ citato in precedenza,

singolare figura di sportivo e mecenate.

Rimarchevole e’ stato il contributo che egli diede,

quale amico di

per la riedizione dei giochi olimpici,

diventando, inoltre, segretario generale

del C.I.O.

(Comitato Internazionale Olimpico)

dal 1896 al 1919,

data della sua

morte.

Merito particolare del conte fu l’assegnazione, all’Italia,

delle olimpiadi del 1904,

non svoltesi poi a Roma per l’opposizione del

Vaticano.

La figura del conte Eugenio

Brunetta d’Usseaux e’ stata recentemente oggetto di una

edita dal C.O.N.I.

nell’abito delle iniziative per supportare la candidatura

di Roma per le olimpiadi del 2004,

poi assegnate ad Atene.

Qual è l'origine del nome "

Mazzè"?

Mazzè, deriva dal celtico Mattiacu. Giandomenico Serra, illustre glottologo

canavesano, conferma la sua antica origine, derivando molto probabilmente da

Mattiaca, la Morrigan irlandese, la dea celta della guerra e dell'oltretomba,

signora dei guadi. Non per nulla a Mazzè esistono gli unici guadi praticabili

sulla Dora Baltea e, certamente la tenebrosa dea non concedeva il suo nome a

caso.

Chi furono gli antichi abitanti di Mazzè?

Mazzè ha tracce più o meno evidenti dei popoli che qui si sono

succeduti

dall’età del ferro sino ai giorni nostri, basta cercare e vedrete

scorrere

davanti ai vostri occhi le vicende di un paese che ha sempre avuto il controllo

dei guadi sulla Dora, ricavandone prosperità ed influenza.

Ogni popolazione, ogni epoca, ha lasciato qui la propria impronta:

Salassi con la ricerca dell'oro.

Romani con le strade, i ponti, le fortificazioni e la vite.

Per ottocento anni, dai primi anni dell'XI sec. sino al 1840, il feudo dei

Conti Valperga-Mazzè, con il Castello ed il ricetto.

Mazzè vanta di aver ospitato, quale suo cittadino per vari decenni, il

conte

Eugenio Brunetta D'Usseaux, primo e sino ad ora unico italiano, segretario del

Comitato Olimpico Internazionale.

Ma chi era mai questa regina Ypa?

La configurazione del Canavese, cosi come oggi noi lo conosciamo, è dovuta

al

deflusso delle acque del mitico gran

lago canavesano attraverso la forra di

Mazzè.

La decisione di Ypa, leggendaria regina

dei Salassi, di tagliare la collina

morenica più lunga d'Europa non fu certamente dettata solo dal desiderio

di

bonificare terre vergini, ma dalla consapevolezza che il nuovo corso della Dora

Baltea avrebbe creato un confine, una sorta di termine tra la sua gente e quella

della pianura vercellese, favorendo la nascita di una cultura autonoma.

La leggenda narra ancora, che la regina Ypa,

una strega misteriosa e perversa

si servì delle sue arti e dei suoi poteri per commettere nefasti e infami

crimini.

Si racconta infatti che si fosse innamorata di un suo schiavo , e che, per

disfarsene, abbia perpetrato un progetto diabolico

Ordinò ai suoi servi, governati dall'innamorato, di tagliare la rocca

di Mazzè

e di scavare il nuovo letto della Dora.

Quando i lavori furono pressochè ultimati , fece rompere improvvisamente

gli

argini e le dighe, che a monte continuavano a mantenere le acque nel loro antico

letto, deviando il fiume verso Mazzè.

Gli schiavi tra i quali c'era l'amante furono colti inaspettatamente dal

traboccare delle acque che scendevano con i mpeto violento e, travolti e

sommersi dalla corrente, vi trovarono la morte.

Pare tuttavia, che la regina Ypa poco abbia goduto del suo sogno, perché

Giove, accortosi della scomparsa del lago, volle punirla, e la condannò ad

errare perennemente entro i confini del suo regno, divenuto per lei un luogo

tenebroso, costringendola a fare ammenda della sua rivolta con una lunga

espiazione.

Al tempo in cui i romani si spinsero in questa regione, pare che vi fossero

delle terre non completamente asciutte.

Lo starebbero a dimostrare le strade da essi costruite, poste tutte ad una

certa altura, incastrate sui fianchi elevati dei monti e delle colline.

E i romani, quando arrivarono?

I Romani giunsero nelle nostre terre nel 143 a C.. Tutto venne sconvolto.

Nell’intento di aprirsi una strada verso le Gallie, il console Appio Claudio

Pulcro conquistò, dopo vari tentativi, tutto il Canavese.

EPOREDIA-QUADRATA

Estremo baluardo contro l'invasione dei barbari

La strada Eporedia-Quadrata

e le strutture ad essa collegate, della cui

esistenza si è ormai autorizzati a credere a seguito della scoperta,

sono la

prova incontrovertibile degli sforzi che da Costantino in poi gli Imperatori

romani misero in atto nel tentativo di fortificare il limes italico contro le

invasioni barbariche nella penisola.

EPOREDIA-QUADRATA

Il ruolo del Canavese con Milano capitale dell'Impero d'occidente

Perché, in un periodo di decadenza morale e materiale quale fu il basso

Impero

romano, si sono profuse energie e mezzi per costruire opere di questa portata

in

una zona marginale?

Quale necessità c’era di porre mano a progetti di simile entità e quale

riorganizzazione subì il Canavese, dopo Costantino, a conseguenza

dell’elevazione di Mediolanum a capitale dell’Impero d’Occidente?

Non sono certamente domande accademiche in quanto la loro soluzione potrebbe

fornire una risposta ai problemi che assillano da sempre i Comuni posti sul

tracciato della vecchia via militare che si dettagliano in: Verolengo, Torrazza

Piemonte, Rondissone, Mazzè, Vische, Candia, Strambino ed Ivrea. E’ possibile

che ulteriori scoperte possano far comprendere nel novero anche Caluso,

Chivasso, Strambino e Villareggia, in quanto territori certamente interessati

da

tronchi stradali laterali, confluenti poi nell’arteria principale nord-sud.

Perché nel IVsec.D.C. i romani costruiscono la strada militare Quadrata-Eporedia

transitante per Mazzè?

Al tempo dell'Imperatore Flavio Valentiniano le frontiere imperiali erano

talmente esposte agli attacchi dei barbari che anche la scorta di Costanza,

figlia di Costante II suo predecessore e fidanzata di suo figlio, fu attaccata

dalla popolazione germanica dei Quadi.

La principessa si salvò solo con una fuga precipitosa.

Con questo stato di cose l'imperatore fece fortificare le frontiere, tracciare

strade lungo i fiumi in modo che le sue legioni potessero manovrare rapidamente

e creare campi trincerati per l'acquartieramento delle truppe in tutti i luoghi

possibili.

Cosi narra Ammiano Marcellino, storico romano del IV sec. d. C.

Questa è molto probabilmente la motivazione della costruzione nel IV

sec. D.C.

della strada militare Quadrata (Verolengo) - Eporedia (Ivrea) transitante per

Mazzè.

Temendosi un'invasione dalla Valle d'Aosta, occorreva sveltire i collegamenti

tra le guarnigioni di cavalieri Sarmati stanziati ad Eporedia ed a Quadrata,

per

rendere questi ultimi in grado di intervenire rapidamente.

Quadrata è distrutta.

Nasce Chivasso.

I conti di Mazzè costruiscono la "Via Mazenga"

Per l'economia di Mazzè, la distruzione di Quadrata prima, probabilmente

avvenuta nel VI sec d.C. e la fondazione di Chivasso poi, furono eventi

catastrofici.

Il traffico di merci ed il transito di pellegrini si spostarono sulla

direttrice Ivrea - Strambino- Caluso- Chivasso, centri sino allora non uniti

da

alcuna strada, dimenticando l'antica via romana Ivrea- Strambino-Carrone- Mazzè-

Quadrata.

Conti di Mazzè, per ovviare alla rovina del loro feudo, provvidero alla

costruzione della Via Mazenga, collegante il nuovo centro di Chivasso con Mazzè

ed il suo ponte sulla Dora, per il quale transitava ancora certamente il

traffico verso Milano.

Nel XIV sec. con la distruzione del ponte, avvenuta durante le guerre del

Canavese, ogni motivo di transito attraverso l'antico centro romano-salasso

venne meno ed il traffico si indirizzò definitivamente verso altre direzioni.

L’esistenza della Strada Mazenga ebbe però un altro effetto in

quanto, lungo

essa nel XVIII secolo si stanziarono dei coloni monferrini i quali, con

l’aumento della popolazione, unirono le loro cascine formando Tonengo.

I nuovi venuti intendevano mettere a coltura, dopo la costruzione del Canale

di Caluso e le sue diramazioni, le terre sino allora tenute prevalentemente

a

pascolo tra Mazzè e Chivasso, alienate dal Demanio reale nel 1796 per

sopperire

alle spese di costruzione della Mandria.

Lungo quale percorso si snodava la Via Francigena?

Comunemente si crede che la Via Francigena fosse una specie di percorso fisso

immutabile, quasi una superstrada della devozione.

In realtà la Via Francigena era un reticolo di strade dirette ai luoghi

di

transito obbligato.

Per i pellegrini provenienti dalla Francia e transitanti per la Valle d'Aosta

il punto nodale era ovviamente Ivrea. Lasciata questa città i percorsi

tendenti

a sud erano almeno due e ricalcavano quel che restava delle strade selciate

antiche.

Il primo, come già ampiamente illustrato in altre pubblicazioni, era

quello

che transitava per Ivrea-Santhià-Vercelli seguendo l'antica Via delle

Gallie.

Il secondo, per noi più interessante, era quello che ricalcava l'antica

strada

militare romana Ivrea - Quadrata

con Mazze' ed il suo ponte sulla Dora nel punto

mediano.

In proposito vale la pena di ricordare quanto afferma il Serra nei suoi

scritti "Alle mete religiose dei pellegrini va riferita la propagazione

lungo le

vie romee del culto particolare d’alcuni santi quali S. Pietro, l'apostolo

venerato nella basilica pontificia in Roma, S. Giacomo di Compostela e S.

Michele, celebrato dai suoi due maggiori santuari, l'uno sul Monte Gargano,

l'altro in Normandia, cui s’intitolarono nel Canavese molte chiesuole

antiche,

oltre che a Carrone, a Mazze' (Monte S. Michele anno 1792), ad Ugliacco ecc."

Così proseguendo a proposito della donazione del ponte di Mazze' fatta

nel

1156 da Guido, Conte del Canavese, ad una congregazione religiosa "la larga

base

economica concessa alla loro congregacio per lo sviluppo dei suoi fini sociali

riesce a dimostrare come il Ponte di Mazzè non fosse solo un luogo importante

di

transito mercantile, ma dei pellegrini cui doveva essenzialmente mirare, oltre

alla difesa ed alla conservazione del ponte, l'attività di quei consortes

pontieri, investiti di carattere religioso, quale par scaturire dall'atto di

donazione del conte Guido ".

La via dei pellegrini quale qui riproposta non coincide esattamente con

l'antica strada militare romana in quanto molto probabilmente nell'alto medioevo

le condizioni ambientali del territorio vicino alla Dora ne rendevano il

percorso molto disagiato, ma era un tracciato posto più in alto sulle

colline,

in modo da evitare i miasmi della palude.

Dopo Ivrea i luoghi di sosta erano fissati presso la chiesa di Santo Stefano

a

Castiglione di Candia, gestita dai monaci dei Santi Nicolao e Bernardo di Monte

Giove.

A Mazzè provvedeva all'assistenza la congregazione religiosa, creata

dal Conte

del Canavese per gestire il ponte.

Dall'altra parte della Dora ad Ugliacco sulla Via de Mazato diretta a Vercelli

esisteva una casa ospitaliera, sempre dei monaci del Gran San Bernardo, unita

alla chiesa di Santa Maria d’Oliade.

Si narra che Papa Giulio II,

il pontefice protettore di Michelangelo vissuto nella prima metà del

XVI secolo, inviasse periodicamente in Canavese suoi emissari con l’incarico

di acquistare, per le mense vaticane, il vino passito prodotto nelle campagne

di Mazzè e di Caluso.

Non si sa se questa diceria è vera, corrisponde però certamente

a verità la tradizione che per secoli, nel basso Canavese , si è

prodotto il vino passito dall’uva erbaluce a fini quasi esclusivamente

medicinali. A quel tempo era opinione comune che se un malato, curato con sostanziose

bevute di passito, non migliorava, era chiaro che il poveretto era certamente

afflitto da una malattia grave alla quale solo Dio poteva provvedere.

Nelle famiglie contadine, sino alla prima metà del secolo scorso, la

preparazione del passito era un avvenimento con una sua liturgia particolare,

rigorosamente rispettata. Al momento della vendemmia il capo famiglia sceglieva

e metteva da parte i grappoli di erbaluce più belli. Le donne di casa,

dopo aver scartato gli acini non degni dell’onore, disponevano i grappoli

su dei tavolati di legno, sui quali era stato posato in precedenza uno strato

di paglia, posti nei solai. Nel mese di marzo dell’anno successivo, dopo

aver scartato quelli ammuffiti, i grappoli erano pigiati e torchiati sino a

ricavarne un mosto denso, dolcissimo, emanante un profumo inconfondibile che

lentamente permeava tutti gli ambienti.

Dopo qualche tempo si provvedeva ad

effettuare il primo travaso per eliminare il deposito formatosi sul fondo della

damigiana, a questo ne sarebbero seguiti moltissimi altri durante i sei anni

canonici di invecchiamento. Alla fine si otteneva un vino liquoroso mediamente

alcolico, denso, di colore tendente quasi al marrone. Al palato il sapore era

dolce, ma con un retrogusto inconfondibile che ne caratterizzava sia la qualità sia la provenienza.

Normalmente la produzione famigliare

di passito non era commercializzata, serviva alla famiglia durante l’anno,

nelle malattie e nei momenti di gioia o per onorare un ospite particolarmente

gradito.

Oggigiorno non credo esistano ancora

famiglie che producano il passito col metodo tradizionale, in genere l’uva

erbaluce è fatta appassire artificialmente ed il ricavato non è

più travasato, ma filtrato con mezzi meccanici.

Ad ogni buon conto, anche se non più

lavorato come tradizione comanda, il vino passito attuale mantiene in buona

parte il gusto e le proprietà organolettiche di quello antico. Un bicchierino

di passito bevuto nei momenti di maggior stress sicuramente sortirà effetti

migliori di molti anti depressivi di gran moda.

In ultimo il lettore ricordi che non

esiste vino passito a poco prezzo, se ve lo propongono diffidate, quasi certamente è stato contraffatto con il taglio di vini liquorosi meridionali.

Barengo Livio

" Il vitigno Erbaluce coltivato

sui suoli morenici allo sbocco della Valle d'Aosta, pur mostrando aspetti ormai

particolari dovuti all'evoluzione locale della cultura ed alle peculiarità

microclimatiche, è in sostanza strettamente imparentato al Greco delle

colline novaresi e della bassa Valsesia (Fara, Sizzano, Ghemme, Romagnano, Gattinara

ecc...).

In effetti, poiché la denominazione

Erbaluce appare in attestazioni relativamente recenti, sembra di poter riallacciare

tale produzione a quella tipica della colline moreniche piemontesi del Greco,

attestata anche in documenti basso medievali.

La definizione di Greco, frequente

nelle attestazioni dei banchetti medievali in tutta Italia, ha una sopravvivenza

tra gli attuali D.O.C. nel solo Greco di Tufo (prodotto oggi soprattutto nell'Avellinese;

famoso quello dell'Az. Agricola Feudi di San Gregorio di Sorbo Serpico), di

cui è stata ormai dimostrata su basi scientifiche la corrispondenza con

il vitigno dell'Aminea Gemella degli antichi autori latini.

Lo stesso Virgilio dichiara (Georgiche

II, 97-98) Sunt et Amineae vites, firmissima vina, Tmolius adsurgit quibus et

rex ipse l'hanaeus

(Vi sono anche le viti Aminee, vini

resistentissimi, di fronte ai quali stanno in rispetto il Tmolio (famoso vino

da un monte di Lidia) ed il Re Fanco (vino per eccellenza della punta meridionale

dell'isola di Chio).

In età romana l’Aminea,

coltivata su bassi pergolati a sostegno morto e caratterizzata da un vino con

leggeri riflessi verde-chiaro, originaria probabilmente della Campania (in particolare

dall'area flegrea e della Valle del Sabato) è diffusa verso nord da coltivatori

etrusco-italici nelle colonie romane a cominciare dal Lazio (in particolare

Velletri) e dal borgo d’Aminea nel Piceno, cui probabilmente deve la denominazione.

Presente nel Mantovano (per questo

cara a Virgilio) potrebbe essere stata portata in Piemonte dalla colonizzazione

romana, a partire dagli italici assegnatari di lotti nella centuriazione eporediese

(100 a.C.) e messa a cultura con pergolati a sostegno morto (a differenza degli

alteni, in alberata, di tradizione preromana locale) approfittando anche di

mano d'opera servile esperta proveniente dalla Gallia narbonese (entroterra

di Marsiglia), cui si deve la penetrazione nel tardo latino del Piemonte e successivamente

nel dialetto del termine - carasso -, derivato da un termine tecnico greco che

significa " sostegno per vite ".

In ogni caso è probabile che,

proprio per sopperire alla debolezza dei bianchi locali per lo più legati

a vitigni d’origine selvatica (come il Solanus delle Alpi Marittime, rinforzato

con resina vegetale), sia stata l'età romana ad introdurre in Piemonte

gli antenati del Greco e dell'Erbaluce, se non nei primi momenti della colonizzazione

comunque al più tardi in piena età imperiale.

La distribuzione geografica dell'Erbaluce

potrebbe dunque dipendere anche proprio dal collegamento alla colonia eporediese,

restituendoci in una tradizione antica un'altra testimonianza della storia del

nostro territorio.

L'ultimo epigono della famiglia dei "carass" di Mazzè, caratteristico personaggio detto "Mini

ad carass", è morto in tarda età una decina d’anni

fa.

Certamente non supponeva che l'appellativo

col quale era chiamata la sua famiglia avesse origini così illustri,

crediamo che se fosse stato edotto ne sarebbe rimasto certamente sconcertato.