LA STELE FUNERARIA MEGALITICA DI MAZZE'

Nel marzo del 1988

veniva effettuato

lo svasamento del

a monte della

Presso la palificata,

sulla riva destra,

risultava rafforzata da una sorta di sperone a scarpata,

costituito

da grosse pietre sovrapposte a secco.

La struttura fu certamente realizzata allo scopo di limitare i danni derivati

dall'erosione della corrente

in una zona di ansa esterna,

salvaguardando nel

contempo l'integrità della strada campestre che costeggia il fiume.

Nella

struttura era inserito

che già da vario tempo alcune persone del luogo

avevano avuto modo di intravedere,

completamente sommerso nell'acqua.

L'Associazione Culturale"Francesco

Mondino",

rappresentata dallo scrivente,

informava la

Sovrintendenza Archeologica

del Piemonte

che giudicava autentico ed interessante il reperto.

Personalmente,

sin dall'inizio ero incline ad interpretare il monolite come un

menhir,

databile

ai primi tempi dell'età del bronzo,

intorno al 1600 a.C.

Stabilire la

funzione dei menhir

è compito non semplice.

A tale proposito si suole

parlare genericamente di

funzioni sacrali

non meglio determinate,

oppure di

segnacoli funerari,

o di oscuri culti di antenati divinizzati,

sovente si insiste

sul valore simbolico della pietra dritta,

che come

emblema fallico

ben si presterebbe

ad accompagnare

riti e cerimonie volti ad

invocare fecondità.

Esisteva

tuttavia una diversa ipotesi interpretativa,

secondo cui

il megalite di Mazzè

sarebbe potuto essere identificato con una

stele funeraria dell'Età del

Ferro.

Recuperato il blocco si provvedeva

a rilevarne dimensioni e individuarne la composizione materiale.

Esso si presenta come una

sorta

di colonna,

lunga cm.420

con sagoma lenticolare rastremata verso l'alto.

La circonferenza alla base

misura cm. 200,

mentre alla sommità

risulta

di circa cm.100.

Il peso stimato supera le due tonnellate e mezzo.

La pietra è un blocco di gneiss,

con presenza di mica, feldspati,quarzo;

la composizione è caratteristica delle rocce di ambiente alpino nord-occidentale.

Si

convenne che l'ubicazione originaria della pietra non poteva essere quella del

rinvenimento.

Senza dubbio essa fu riusata come normalmente accade alle pietre

antiche lavorate dall'uomo.

iniziano

nel 1921.

Il masso si trova praticamente nelle vicinanze del cantiere,

facile

utilizzarlo nel modo più conveniente.

Dopo aver analizzato svariate

ipotesi relative alla probabile ubicazione originaria del megalite,

risulta

essere probabile che esso si ergesse sulla cosidetta

,

un'altura prospicente la Dora,

e che con

il tempo potesse essere scivolato progressivamente

fin sulla sponda del fiume.

Tante tesi si formularono per sostenere tale ipotesi.

La più convincente,

poteva far supporre ad un

abbattimento intenzionale del megalite,

durante una

fase storica di intensa cristianizzazione,

in quanto simbolo evidente di antichi

culti pagani.

La pietra ora è collocata

nel

Primi dati sui monumenti protostorici

del Canavese

Il monolite scoperto nel 1988

a Mazzè dall'Associazione "F.Mondino"

rappresenta una delle più interessanti e spettacolari scoperte sulla

e, pur nella sua assenza

di un contesto archeologico di riferimento,

consente un nuovo orientamento alla

ricerca

nel Piemonte nord-occidentale.

Descrizione -Aspetti tecnici.

A livello preliminare è opportuno segnalare che,

sul piano terminologico,

per il monolite di Mazzè,

è senz'altro preferibile la definizione

stele

rispetto a quella impropria ed abusata

di

menhir.

Quest'ultima denominazione,

ricostruzione erudita del secolo scorso

dal bretone

men hir, "pietra lunga",

è ormai divenuta canonica

nell'archeologia preistorica

per indicare quei monumenti megalitici

formati

da un unico blocco di pietra,

grezzo o sommariamente sbozzato,

infisso nel suolo

verticalmente.

Il monolite di Mazzè,

dunque,

non dovrebbe essere definito

menhir

perché reca evidentissime

tracce di accurata e meticolosa lavorazione:

il calco realizzato

ha permesso

di verificare sulla superficie della replica,

con passaggi a raso di colore

nero ,

le tracce evidenti di una bocciardura generalizzata,

cioè di una

lavorazione sistematica

determinata a realizzare compiutamente

non solo una

forma standard,

ma anche una superficie sufficientemente liscia,

seguita in

alcune zone da una levigatura abbastanza accurata su tutta la superficie del

monolite

si colgono infatti larghe tracce a solco

lunghe circa 15 cm.

In media

e larghe circa 3 cm.,

realizzate probabilmente più che con uno scalpello

metallico,

con un mazzuolo litico,

di sufficiente durezza, grandezza e peso.

Le creste tra le diverse tracce

sono in molti casi abbattute, levigate o abrase.

Importante è comunque sottolineare che il monolite non solo era rifinito,

ma aveva anche una superficie principale,

rimasta per fortuna contro terra all'interno

della massicciata dell'invaso idroelettrico.

Su questa si notano alcune piccole

coppelle

poco profonde e molto usurate.

La presenza delle coppelle,

realizzate

con utensile litico,

e la levigatura della superficie

dimostrano che il monolite è da considerare più propriamente una

stele monumentale,

con una

faccia principale incisa.

Mancano ovviamente

tracce qualsiasi di iscrizioni

e, significatamente,

segni di cristianizzazione

o graffiti medioevali.

Alcune

tracce

ancora percettibili

di una linea di incrostazioni

a circa 40 cm. dalla

base

permettono di definire l'originario interramento della stele:

essa era

dunque in piedi

e doveva,

nella sua collocazione originaria,

avere un' importante

struttura di

ciottoli e massi di inzeppamento

per garantirne la stabilità,

certamente altrimenti precaria

in nuda terra

e con interramento così esiguo

in rapporto all'altezza totale.

La semplice analisi tecnica

non fornisce

comunque indicazioni univoche sul significato della

stele d Mazzè,

che

può essere ipotizzabile per approssimazione

solo in base a confronti;

un richiamo al valore fallico e

betilico

della stele,

anche se in generale sotteso

a questa tipologia di monumenti,

non sembra accentuato né dalla forma,

né dalla presenza delle coppelle.

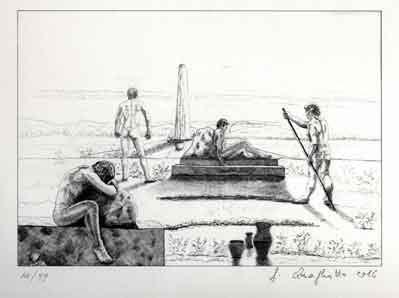

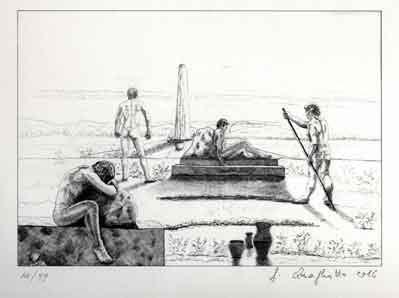

Giorgio Cavaglià

Gianmario Quagliotto: Solstizio d'estate,

2016 grafite su carta

Gli

insediamenti celta-salassi lungo il basso corso della Dora Baltea